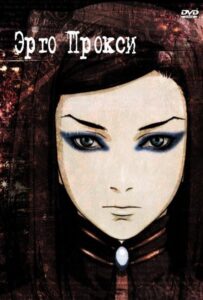

Воронка мрака: что такое «Оборотни» на самом деле и почему это не «просто антиутопия»

«Оборотни» / Jin-Roh: The Wolf Brigade (1999) — фильм, который часто пытаются «прибить» одним ярлыком: антиутопия, альтернативная история, политический триллер, трагедия взросления, нуар. Но его сила в том, что он работает как механизм неизбежности, где жанр — лишь оболочка. Это история о человеке, оказавшемся в системе, которая не столько заставляет убивать, сколько превращает способность не убивать в невыносимую роскошь. Поэтому фильм кажется холодным: он не давит эмоциями прямолинейно, а делает так, чтобы зритель постепенно понял — тут не «плохие люди» против «хороших», а структуры против попытки остаться человеком.

Внешняя фабула проста: в альтернативной послевоенной Японии усиливаются силовые структуры, появляются специализированные подразделения, подавляющие внутренние волнения; на этом фоне главный герой, Фусэ, сталкивается с событием, которое ломает его внутренний автоматизм. Но «Оборотни» не о том, что происходит, а о том, как человек перестаёт принадлежать себе. Фусэ не выглядит героем-революционером и не выглядит злодеем-карателем. Он — «инструмент», который внезапно обнаружил, что инструмент тоже чувствует, и именно это ощущение превращается в смертельную уязвимость.

Фильм построен на странном, почти физическом противоречии: он одновременно очень конкретен и почти мифологичен. Конкретен — потому что в нём чувствуется дисциплина силового аппарата, паранойя ведомств, бюрократическая война за влияние, язык приказов и протоколов. Мифологичен — потому что центральный образ «волчьей бригады» и мотив «Красной Шапочки» работают как архетип: человек в броне, который перестал отличать охоту от службы, и девушка, которую система превращает то в наживку, то в свидетельницу, то в жертву, то в ключ к ловушке.

Если вы ждёте от «Оборотней» динамики и пояснений, фильм может показаться «медленным» или «недосказанным». Но это намеренно: авторы делают ставку на удушающую ясность, когда важнее не то, сколько информации вы получили, а то, что вы почувствовали — каждый выход из темноты ведёт не к свободе, а к следующей комнате. Даже когда фильм говорит о любви или сочувствии, он делает это так, будто любовь здесь — не спасение, а способ точнее прицелиться. И от этого «Оборотни» становятся не просто политическим кино, а трагедией о том, что человек в форме не защищён от системы — он её внутренняя деталь, которую можно заменить.

Стальной зверь и человек внутри: психологический портрет Фусэ без романтизации

Фусэ — один из самых «антигеройских» главных героев в анимации конца 90‑х именно потому, что он почти не предлагает зрителю удобных точек опоры. Он немногословен, замкнут, не демонстрирует «правильных» эмоций, не произносит исповедей, не объясняет себя. И это ключ: фильм показывает не «яркую личность», а психику, вынужденную работать в режиме подавления, потому что иначе она не переживёт собственную работу. Его молчание — не стильная загадочность, а симптом: в мире, где каждый жест считывается как позиция, молчание становится попыткой не выдать себя даже себе самому.

Сцена, запускающая внутренний кризис, построена так, чтобы Фусэ не мог списать её на «боевую необходимость». Он сталкивается не с вооружённым противником, а с фигурой, где смешаны страх, отчаяние и почти детская решимость. И здесь появляется главное: Фусэ — не садист и не фанатик. Он не получает удовольствия от насилия. Но он и не бунтарь. Он способен сочувствовать — и одновременно неспособен действовать согласно сочувствию, потому что его идентичность уже срослась с ролью. Это и есть трагедия: не «добрый парень в плохой системе», а человек, который настолько долго выживал как функция, что способность быть субъектом стала для него чужой.

Его броня — не просто экипировка. Это визуальная метафора того, как система предлагает человеку безопасность в обмен на обезличивание. В броне Фусэ почти нечеловеческий: его дыхание — через фильтры, голос — через маску, взгляд — через узкие линзы. Но самым страшным фильм делает другое: когда броня снята, «человек» не возвращается полностью. Остаётся внутреннее оцепенение, которое напоминает посттравматическое состояние, только без надежды на терапию. Потому что травма здесь не «после боя», она — суть профессии.

Отношения Фусэ с Кей — один из самых жестоких психологических узлов фильма. Их связь построена так, что зритель постоянно колеблется между надеждой («он ещё способен на нормальную человеческую близость») и подозрением («это часть операции»). И фильм не даёт облегчения, потому что даже искренность в этом мире может быть использована как инструмент. Фусэ тянется к Кей не потому, что он романтик, а потому, что это последняя нитка, по которой он может проверить: он ещё человек или уже только «волк». Но любая проверка становится ловушкой, если правила задаёт не он.

Самое неприятное в Фусэ — его пассивность. Многие зрители ждут, что герой «встанет и уйдёт», «сделает выбор», «сломает систему». «Оборотни» показывают реальность более мрачную: человек, которого долго делали оружием, может оказаться неспособным выбрать свободу, потому что свобода требует навыков и опор, которых у него уже нет. В этом смысле Фусэ — не символ сопротивления, а символ того, как система может сделать человека живым, но не свободным, и именно это делает финальные решения не “сюжетным твистом”, а логическим итогом.

Город как клетка: политика, ведомства и паранойя, которая ест сама себя

Альтернативно-исторический фон «Оборотней» не служит «экзотической декорацией». Он устроен как давление, которое чувствуется в каждом разговоре: система не монолитна, она состоит из конкурирующих силовых и административных структур, которые одновременно борются с «внешними угрозами» и ведут внутреннюю войну за полномочия. Это важная идея: государственная машина здесь опасна не только потому, что она подавляет протест, но и потому, что она живёт по логике самосохранения — и для самосохранения ей всегда нужны новые враги, даже если врага приходится производить.

В фильме очень точно показано, как рождается паранойя. На уровне низовом — это патрули, облавы, формальный язык приказов, механический страх ошибиться. На уровне верхнем — это многоходовые игры, подставы, протоколы, “оперативные комбинации”. Любая «правда» оказывается не истиной, а ресурсом: кто владеет версией событий, тот владеет властью. Поэтому в «Оборотнях» трудно найти «правильную сторону». Ведомства могут враждовать, но общий принцип один: человеческая жизнь — переменная в уравнении, а успех операции измеряется тем, насколько чисто скрыты следы.

Именно поэтому фильм производит ощущение холодного нуара. Здесь нет ярких политических лозунгов, потому что лозунги — это для тех, кто ещё верит, что слова управляют реальностью. Реальностью управляют папки, связи, подчинённость и страх утечки. Мир «Оборотней» не пытается объяснить, кто прав в историческом споре. Он показывает, как силовая логика постепенно вытесняет гражданскую, и как «исключение» становится нормой: если один раз допустили жестокость “ради порядка”, дальше порядок требует новой жестокости, иначе он рухнет.

Особенно важен мотив «театра» — публичной картинки и скрытой механики. На поверхности может идти борьба с террором, но за кулисами решается, кто будет контролировать улицы, бюджеты, информационные каналы. Это делает трагедию Фусэ системной: он не просто солдат на «передовой». Он часть аппарата, который использует даже собственных бойцов как расходник. Подразделение, которое должно быть «элитой», оказывается и самым удобным инструментом для грязных внутренних дел, потому что его можно направить, подставить, списать.

Важная деталь: фильм избегает ощущения «злого гения наверху». Нет единственного демиурга. Есть сеть интересов, и в ней личные чувства не отменяются, но превращаются в уязвимость. Вот почему любые попытки «жить нормально» выглядят почти преступлением: нормальность требует доверия, а доверие в мире «Оборотней» — дефицитный ресурс. Политический фон здесь не объясняет сюжет, а делает его неизбежным: когда система устроена так, что она питается контролем, то человеческая близость становится не убежищем, а потенциальным каналом утечки и, значит, целью.

Сказка, которая режет по живому: «Красная Шапочка» как ловушка смысла

Одна из самых сильных художественных находок «Оборотней» — то, как фильм вплетает мотив «Красной Шапочки» не как декоративную цитату, а как параллельный сценарий, по которому персонажей заставляют двигаться. Сказка в европейской культуре давно перестала быть «детской»: это история про опасность, про хищника, про доверчивость, про грань между домом и лесом. В Jin-Roh эта граница заменена на город, коридоры ведомств, подземные переходы и комнаты для допросов. Лес — это не природа, а система, где легко исчезнуть и где волк носит форму.

Фусэ здесь не просто «волк» в смысле жестокости. Он — волк в смысле предназначения: его “сделали” таким, обучили, экипировали, встроили в стаю. И сказка нужна, чтобы показать, как система обесчеловечивает роли: если ты волк, то от тебя ждут волчьего. Если ты девочка в красном, то от тебя ждут быть приманкой, жертвой или символом невинности. И самое жестокое — когда живой человек начинает соответствовать сказке, даже если он не хочет. Тогда сказка перестаёт быть метафорой и становится протоколом поведения.

Кей — центральная фигура этой сказочной рамки. Её нельзя свести к «невинной жертве»: фильм слишком мрачен для такой простоты. Она одновременно и человек со своей болью, и элемент конструкции, в которую её поставили обстоятельства и чужие планы. Красный плащ (как образ) работает в фильме как сигнал: внимание, здесь будет столкновение с хищником. Но Jin-Roh делает хитрее: он заставляет зрителя надеяться, что сказку можно переписать — что волк может не съесть, что встреча может стать спасением, что хищник может стать человеком. Эта надежда нужна не для мелодрамы, а чтобы сильнее ударить по теме: в системе, где роли закреплены, переписывание сказки требует разрушения всей сцены.

Сказка также задаёт вопрос о «спасителе». В классической версии есть охотник/дровосек — сила, которая вмешивается и восстанавливает порядок. В «Оборотнях» роль «охотника» распадается на множество силовых фигур и структур, и выясняется, что «охотник» здесь не спасает жертву, а контролирует волка или использует жертву, чтобы контролировать волка. Это переворачивает ожидания: вмешательство власти не приносит справедливости, оно приносит завершение операции.

Самый мрачный эффект сказочной рамки — ощущение предопределённости. Когда персонажи начинают узнавать в себе роли, у них остаётся всё меньше пространства для свободного выбора, потому что каждый шаг прочитывается как элемент чужой истории. И зритель тоже попадает в ловушку: он знает сказку, он знает, чем обычно кончается встреча с волком. Фильм заставляет смотреть, как эта структура повторяется не потому, что «так в сказке», а потому, что так устроена власть и страх. В итоге «Красная Шапочка» в Jin-Roh — это не литературная игра, а рентген моральной реальности: где хищник не обязан быть монстром, чтобы совершить хищнический поступок, и где жертва не обязана быть наивной, чтобы оказаться съеденной.

Анимация, которая звучит как металл: визуальный язык, темп и холодная красота насилия

Визуальный стиль Jin-Roh часто называют «реалистичным», но точнее сказать: он материальный. Здесь важны вес, фактура, плотность пространства. Персонажи не «плавают» по фону, а существуют в среде, где чувствуется воздух, бетон, ткань, металл. Эта материальность нужна не для демонстрации мастерства, а чтобы подчеркнуть главную тему: насилие и власть здесь не абстракции, а физические процессы. Когда по экрану идёт отряд в тяжёлой экипировке, вы почти слышите, как мир подстраивается под их шаги.

Особое место занимает броня «волчьей бригады». Это один из самых сильных дизайнов силового образа в анимации: маска с круглыми линзами, шланги, тяжёлый силуэт, пулемёт как продолжение тела. Важна не только угроза, но и отчуждение. В броне человек превращается в фигуру, которой нельзя сопереживать привычным образом: вы не видите лица, не читаете мимику. Это создаёт эффект безличной смерти, но парадокс в том, что фильм потом показывает: внутри — живой, растерянный человек, и от этого броня становится ещё страшнее, потому что она скрывает не монстра, а подавленную человеческость.

Темп фильма — медленный, но не ради «медитативности». Он устроен как затягивание узла. Длинные паузы, сдержанные разговоры, спокойные сцены “мирной жизни” работают на то, чтобы зритель начал ждать разрядки — и когда она приходит, она не героическая, а болезненно функциональная. Насилие в Jin-Roh не романтизировано: оно короткое, решительное, зачастую внезапное, и от этого кажется более правдоподобным и более страшным. Фильм избегает «экшен-кайфа»; даже когда сцена эффектна, она подана так, что красота кадра конфликтует с моральной мерзлотой происходящего.

Цвет и свет работают как эмоциональная температура. Преобладают приглушённые тона, сумерки, интерьерный свет, дождь, серость улиц. Это не просто “нуарная палитра”, это ощущение, что в этом мире нет солнечного времени, когда можно выдохнуть. Даже тёплые сцены не становятся по-настоящему тёплыми: они будто подсвечены лампой в комнате, где окна завешены. Такой свет делает людей не свободными, а временно не преследуемыми.

Звук и музыка — ещё одна причина, почему фильм воспринимается как «металлический». Звуковой дизайн подчёркивает механичность мира: шаги, щёлканье затворов, сухие команды, эхо коридоров. Музыка не стремится разжалобить — она поддерживает ощущение обречённой торжественности, как траурный марш системы по живым людям. В итоге эстетика Jin-Roh создаёт странный эффект: фильм одновременно красив и неуютен. Эта красота не утешает; она делает ужас более ясным, как хорошо освещённая операционная.

«Kerberos Saga» — скрытый корень: как Jin-Roh связан с большим мифом о людях-псах

Jin-Roh часто воспринимают как самостоятельный фильм «про альтернативную Японию и спецназ в броне». Он действительно работает автономно, но внутри творческой вселенной он занимает место одной из вершин “Kerberos Saga” — авторского мифа, который тянется через разные форматы, годы и интерпретации. Эта связь важна не для того, чтобы “собрать франшизу”, а чтобы понять, почему Jin-Roh выглядит таким цельным: он ощущается не как сценарий, придуманный под одну историю, а как кусок уже существующей легенды, где символы и роли давно отточены.

“Kerberos” в этом мифе — не просто название подразделения. Это образ “псов” власти: людей, которых дрессируют, вооружают и наделяют правом на насилие, а затем держат на коротком поводке политических интересов. В разных произведениях этой линии меняются детали, эпохи и углы обзора, но ядро повторяется: пёс верен хозяину ровно до тех пор, пока хозяину выгодна его верность, а когда выгода меняется — пса либо усыпляют, либо натравливают на бывших союзников, либо объявляют “вышедшим из-под контроля”. В этом смысле Jin-Roh — история не о том, как элитный боец борется с террором, а о том, как элитного бойца встраивают в борьбу элит.

Почему это делает фильм сильнее? Потому что он не играет в «реалистичную политику», где всё объясняется законами и датами. Он рассказывает о политике как о биологическом механизме стаи: кто главный, кто кусает, кто терпит, кого списывают. “Стая” здесь — ведомства. “Клыки” — спецподразделения. “Корм” — бюджеты и влияние. И человек внутри всего этого неизбежно становится либо клыком, либо кормом, либо тем и другим по очереди. В Kerberos-мифе нет романтики формы; форма — это клетка, а дисциплина — способ удерживать клетку закрытой изнутри.

Ещё одна важная вещь: связь с Kerberos Saga объясняет, почему Jin-Roh настолько уверен в своих образах. Волк, пёс, охотник, красный плащ — это не “приклеенные метафоры”, а элементы единого символического словаря. Поэтому фильм может позволить себе молчания и недоговорённости: он разговаривает не только сюжетом, но и мифом. Даже если зритель не знает других произведений, он чувствует, что за кадром есть «больше», что этот мир не заканчивается титрами. И это “больше” не расширяет приключения, а расширяет ощущение обречённости: если это миф, значит он повторяется, значит новые Фусэ будут появляться снова, потому что система умеет воспроизводить людей-орудия.

Если вы хотите разделить “основное” и “дополнительное” в отношении именно Jin-Roh, то тут парадокс: фильм сам по себе — самодостаточное произведение, но его принадлежность к Kerberos Saga добавляет пласт смысла. Однако для понимания истории Фусэ знания “саги” не обязательны. Они полезны как увеличительное стекло: становится ещё отчётливее, что это не “частный случай трагедии”, а типовая трагедия, встроенная в устройство власти.

Любовь как операция: почему романтическая линия здесь звучит как приговор

В обычном кино “любовная линия” часто работает как луч света: герой находит чувство — и это либо спасает его, либо даёт мотивацию бороться. Jin-Roh делает всё наоборот: близость здесь не лечит травму, а обнажает её до кости. Любой шаг к человеку превращается в шаг к уязвимости, а уязвимость в этом мире — не интимное, а тактическое. Поэтому история Фусэ и Кей не воспринимается как “роман”, даже когда в кадре есть тишина, прогулки и хрупкие попытки говорить. Она воспринимается как проверка на человечность, которую система заранее готова обратить в инструмент.

Почему это работает так мощно? Потому что фильм не рисует Кей ангелом и не рисует Фусэ рыцарем. Они оба живут в мире, где искренность не отменяет того факта, что вокруг — люди, умеющие превращать искренность в рычаг. И это создаёт двойное напряжение: зритель одновременно хочет верить, что между ними рождается настоящее, и одновременно чувствует, что само рождение настоящего может быть частью чужого плана. Jin-Roh специально держит это ощущение: даже когда персонажи выглядят искренними, воздух вокруг них остаётся подозрительным, будто комната прослушивается. В результате “любовь” здесь не даёт счастья даже как мечта — она даёт только более точное осознание, насколько мир не оставляет места для личного.

Фусэ тянется к Кей не потому, что он “влюбчивый”. Его тянет туда, где есть шанс не быть функцией. Любой нормальный контакт — еда, разговор, чужая улыбка — для него становится чем-то вроде кислорода. Но в системной реальности кислород распределяется по трубам, и кто-то всегда может перекрыть вентиль. Кей же оказывается в положении, где её собственная человеческая боль одновременно реальна и одновременно может быть использована. Это одна из самых жестоких идей фильма: человек может быть искренним и всё равно оставаться частью манипуляции, просто потому что его поставили в такую позицию. И тогда вопрос “она знала/не знала” становится вторичным по сравнению с вопросом “а могла ли она вообще выйти из этой конструкции”.

В Jin-Roh любовь не противопоставлена политике — она ею пропитана. Даже теплота взглядов воспринимается как риск утечки, даже встреча — как потенциальная операция, даже забота — как повод проследить. И от этого фильм приобретает трагическую честность: в реальных системах насилия личное чувство часто не спасает, а делает человека более управляемым, потому что появляется то, чем можно шантажировать, то, что можно поставить под удар, то, что можно использовать как приманку.

Именно поэтому романтическая линия не выглядит «сюжетной декорацией». Она — центральный тест: способен ли человек, которого сделали “волком”, удержать в себе что-то мягкое? И если способен — не станет ли это мягкое просто местом, куда ударят сильнее всего? Jin-Roh отвечает без сентиментальности: в мире, где власть питается контролем, само желание жить по-человечески превращается в нарушение режима, а значит — в повод для наказания. Эта логика и делает любовную линию не “надеждой”, а медленным подведением к приговору.

Насилие без героики: как фильм заставляет чувствовать цену выстрела

В экшен-анимации насилие часто служит развлечением или катарсисом: драка, погоня, победа — и зритель получает эмоциональную разрядку. Jin-Roh устроен наоборот: любое проявление силы здесь ощущается как выключение человека. И это достигается не количеством крови, а тем, как фильм выстраивает контекст: прежде чем прозвучит выстрел, нам показывают процедуру, ожидание, чёткие команды, а после — тишину, в которой не остается места для “восторга победы”.

Ключевой приём — отсутствие героического ракурса. Даже когда “волчья бригада” выглядит внушительно, фильм не превращает их в супергероев. Броня не возвышает, а отчуждает. Оружие не даёт силы, а навешивает обязательство. В результате сцены столкновений выглядят как столкновение двух механизмов, где человеческое — это то, что мешает механизму работать идеально. И если герой вдруг “даёт слабину”, это не романтизируется как благородство, а рассматривается как поломка детали, которую система обязана либо починить, либо заменить.

Очень важно, как Jin-Roh показывает “право на насилие”. Оно здесь не моральное и не эмоциональное, оно административное. Удар и выстрел происходят не потому, что персонаж “в ярости”, а потому что так прописано: есть приказ, есть протокол, есть процедура. Это делает насилие не менее страшным, а более: потому что эмоциональное насилие можно попытаться остановить апелляцией к чувствам, а процедурное насилие остановить сложнее — оно обезличено и потому устойчиво.

Фильм также тонко работает с эффектом “чистой эффективности”. Силовые действия часто показаны коротко и точно. И от этого возникает дискомфорт: вы видите, как легко человек превращается в цель, как быстро всё заканчивается. Jin-Roh не даёт времени “привыкнуть” к опасности и не даёт удовольствия от хореографии. Он показывает, что в мире реального подавления насилие редко выглядит как длинная битва; оно чаще выглядит как внезапная точка, после которой остаётся пустота и документальная необходимость “оформить случившееся”.

Ещё один слой — то, что насилие здесь всегда связано с информацией. Кто владеет информацией, тот решает, где будет применена сила, и как будет объяснено её применение. Поэтому даже самые “боевые” сцены нельзя отделить от разговоров в кабинетах. Пуля — это не просто металл, это последняя фраза переговоров, которые велись без участия тех, в кого потом стреляют. И это возвращает нас к главной теме: люди на земле могут испытывать страх, сомнение, сочувствие, но траекторию событий часто задают те, кто видит людей как фигуры в схеме.

В итоге Jin-Roh превращает насилие в этический вес. После каждой силовой сцены не хочется обсуждать “круто/не круто”. Хочется спрашивать: кто это решил, зачем, что стало с теми, кто исполнил, и что стало с теми, кого использовали. И этот сдвиг восприятия — одна из причин, почему фильм так долго остаётся в голове: он ломает привычный способ смотреть на “боевую мощь” и показывает её как форму несвободы.

Финал как холодный щелчок замка: разбор смысла без спойлеров и с ними по запросу

Финал Jin-Roh — одна из самых обсуждаемых его частей именно потому, что он оставляет зрителя без привычной эмоциональной развязки. Здесь нет “правильного наказания злодеев”, нет победы правды, нет освобождения героя через признание. Вместо этого есть ощущение, что история завершилась так, как завершались бы истории в мире, где правила задаёт аппарат контроля: спокойно, эффективно, без лишних слов. И этот “холодный щелчок” у многих вызывает шок сильнее, чем любая сцена насилия в середине фильма.

Если говорить без спойлеров, то смысл финала — не в неожиданности, а в подтверждении логики, которую фильм терпеливо выстраивал: когда человек встроен в систему, которая умеет работать с людьми как с ресурсом, то даже его попытка быть человеком может быть встроена в систему как элемент операции. Jin-Roh не утверждает, что личная доброта бессмысленна. Он утверждает более страшное: в определённых условиях личная доброта может стать предсказуемой переменной, и тогда её начинают использовать. Трагедия не в том, что “все плохие”. Трагедия в том, что механизм настолько силён, что он умеет перерабатывать даже человеческие порывы в топливо для собственной стабильности.

Фусэ к финалу оказывается перед выбором, который в обычной драме мог бы стать точкой освобождения. Но Jin-Roh показывает: выбор существует не в вакууме. Выбор — это действие в среде, где уже расставлены роли, наблюдатели и последствия. Поэтому финальная интонация не “герой ошибся” и не “герой победил”, а “герой оказался тем, кем его делали, потому что иначе он не выжил бы внутри стаи”. В этом смысле финал — не мораль “будь смелее”, а диагноз: система насилия может не просто подавлять, она может формировать тип личности, для которой выход кажется невозможным или даже немыслимым.

При этом фильм не лишён человеческой трагичности. Он не превращает персонажей в шахматные фигуры полностью; наоборот, в финале особенно больно, что у них есть чувства. Но эти чувства не дают им власти над собственной судьбой. Jin-Roh тем и страшен, что он не изображает людей картонными: он показывает, что живые люди могут быть загнаны в сценарий, где их “живость” становится только источником боли, а не источником свободы.

Эпоха, которая не верила в сказки: почему именно конец 90‑х сделал Jin-Roh таким безжалостным

Jin-Roh вышел в момент, когда культурный воздух Японии был насыщен ощущением «сломанных обещаний». Пузырь экономического чуда уже лопнул, общество входило в долгую полосу неопределённости, а вера в автоматический прогресс — в то, что завтра неизбежно будет лучше — заметно ослабла. На этом фоне истории про государственный контроль, про силовой аппарат, про то, как частный человек растворяется в системах, перестали быть фантастикой “на тему” и стали восприниматься как тревожная метафора реальности. Jin-Roh не кричит лозунгами, но он идеально попадает в это настроение: мир, где взрослые институты выглядят сильными, а человек — хрупким и легко заменимым.

Важнее всего то, что фильм не предлагает утешения. В 90‑е в аниме уже сформировалась традиция серьёзных политических и философских историй, но многие из них всё же оставляли зрителю выход: надежду на эволюцию, шанс на новый социальный контракт, фигуру героя, который хотя бы символически нарушает правила. Jin-Roh идёт другим путём и тем самым становится документом эпохи: он показывает, как надежда может существовать внутри человека — и всё равно не менять результат, потому что результат решается на уровне структур. Это ощущение и было характерно для конца 90‑х: внутренне многие люди хотели “нормальной жизни”, но внешне чувствовали, что мир устроен так, что нормальность нужно постоянно выцарапывать, а иногда её просто не дают.

Альтернативная история в фильме работает как безопасная дистанция, которая парадоксально усиливает правду. Не нужно доказывать, что “всё было именно так” в конкретной исторической ветке; достаточно показать универсальный механизм: когда государство и ведомства начинают жить логикой конкуренции и самосохранения, они неизбежно производят зоны, где человеческая мораль становится помехой. Jin-Roh не пытается сделать исторический комментарий в лоб — он делает комментарий о природе институтов, которые могут быть “рациональными” и одновременно бесчеловечными.

Конец 90‑х также был временем, когда массовая культура всё чаще сталкивалась с темой отчуждения: одиночество в городе, разрыв между социальной маской и внутренней жизнью, чувство, что ты — винтик в механизме. Фусэ идеально воплощает этот нерв. Он не «одинокий волк» в романтическом смысле, а человек, которого научили существовать в режиме “не высовывайся, выполняй, переживи”, и который внезапно обнаруживает, что жить как человек — это тоже навык, а у него этот навык атрофирован. Фильм из-за этого воспринимается не как политическая фантазия, а как психологическая правда эпохи: депрессия, оцепенение, невозможность проговорить чувства, замкнутость — всё это здесь не “характер”, а следствие среды.

И наконец, 90‑е были временем взросления аниме как “кино для взрослых” в широком смысле. Jin-Roh — пример того, как анимация не обязана быть ни детской, ни подростковой, ни «жанровой игрушкой». Он выстраивает зрелую драму без дешёвых эмоциональных крючков, где зрителю предлагают не простые ответы, а опыт: прожить несколько часов в мире, где моральные категории не исчезли, но перестали быть действенными. Именно поэтому фильм часто вспоминают не как “крутой боевик”, а как тяжёлое, почти физическое переживание, очень соответствующее духу переходной эпохи.

След на карте культуры: как Jin-Roh влияет на аниме и почему его до сих пор цитируют без прямых цитат

Влияние Jin-Roh редко проявляется в форме “вот прям сцена один-в-один”. Гораздо чаще оно видно на уровне эстетики и подхода: как снимать власть, силовиков и город, чтобы это было не аттракционом, а диагнозом. После Jin-Roh стало труднее романтизировать спецподразделения в тяжёлой экипировке, не оговаривая моральную цену. Сам образ бойца в маске и броне — не просто визуально эффектный, а смысловой: он говорит о том, как человек становится функцией. И эта связка “красивый дизайн = страшная идея” просочилась во многие последующие произведения, где силовая эстетика стала использоваться не для героизации, а для тревоги.

Вторая линия влияния — способ работы с темпом и паузами. Jin-Roh показывает, что политический триллер может быть медленным и всё равно напряжённым, если напряжение строится не на погонях, а на неизвестности мотивов и на ощущении, что любой разговор — часть игры. Многие более поздние аниме-триллеры стали активнее использовать “кабинетную драму” как источник угрозы: опасно не только на улице, опасно в любой комнате, где кто-то знает больше и улыбается слишком спокойно.

Третья линия — взрослая трагедия без морализаторства. Влияние здесь тонкое: Jin-Roh не предлагает зрителю готовую политическую позицию и не превращает историю в лекцию. Он просто показывает, как устроен механизм, и заставляет зрителя самому чувствовать холод. Этот подход стал своего рода ориентиром: можно говорить о насилии и власти, не крича лозунги, но делая так, чтобы после финала было трудно “переключиться на что-то лёгкое”. В результате многие авторы, которые хотели рассказывать о системе и человеке, опирались не на риторические приёмы, а на атмосферу, структурную неизбежность, обесцвеченную палитру, звук металла и тишины.

Четвёртая линия — мифологический каркас поверх реализма. Jin-Roh мастерски совмещает реалистичную фактуру с архетипом сказки. После него стало заметнее, как эффективно работают “вторые сюжеты”: когда в истории есть не только политика и быт, но и тихо присутствующая легенда, которую персонажи повторяют, даже если не осознают. Этот приём не уникален, но Jin-Roh дал ему очень строгую форму: сказка не украшает, а предопределяет, и от этого становится страшнее.

И пятая линия влияния — уважение к зрителю. Jin-Roh не разжёвывает мотивации до конца, не подводит под каждую сцену объяснительный монолог. Он доверяет, что зритель способен уловить контекст по намёкам, по интонациям, по тому, кто с кем говорит и кто кому подчинён. В эпоху, когда многие произведения стремятся “быть понятными”, этот подход по-прежнему кажется взрослым и редким. Поэтому фильм любят пересматривать: второй просмотр часто даёт новое понимание не из-за “скрытых пасхалок”, а из-за того, что вы начинаете слышать подтекст разговоров, который раньше проскальзывал мимо.

В итоге влияние Jin-Roh — это влияние не конкретных деталей, а этики повествования: не делать насилие красивой игрушкой, не делать власть карикатурой, не делать человека героем по умолчанию. И именно поэтому фильм продолжает жить в культуре: он остаётся мерилом того, насколько серьёзно произведение относится к теме контроля и к цене человеческого выбора.

Как смотреть, чтобы фильм “открылся”: настрой, ожидания и ловушки первого просмотра

Jin-Roh легко “не принять”, если подойти к нему с ожиданиями стандартного жанра. Если вы ждёте боевик — вам будет казаться, что фильм слишком много молчит. Если вы ждёте детектив — будет ощущение, что улики не складываются в простую схему. Если вы ждёте романтику — покажется, что чувства здесь задушены. И всё это будет правдой, но не в смысле недостатков: так устроена задача фильма. Он не про победу, не про разгадку, не про спасение. Он про то, как человек пытается быть человеком в условиях, где человечность — слабое место.

Лучший “настрой” для просмотра — воспринимать Jin-Roh как сочетание политического триллера и трагедии, где напряжение рождается не из того, “успеет ли герой”, а из того, какой ценой он вообще может жить дальше. Темп здесь нарочно сдержанный: авторы дают вам почувствовать административный мир, в котором всё делается медленно, официально, через согласования, и при этом решения могут быть смертельными. Такая медлительность — часть ужаса: если насилие встроено в процедуру, оно становится стабильным и повседневным.

Вторая ловушка первого просмотра — желание сразу назначить «хороших» и «плохих». В Jin-Roh это мешает, потому что фильм не про моральное распределение, а про функциональные роли. Даже персонажи, которые вызывают симпатию, могут участвовать в жестоких вещах; даже персонажи, которые выглядят циничными, могут действовать не из садизма, а из логики ведомства и страха проиграть внутреннюю войну. Если вы смотрите с установкой “найти злодея”, вы можете упустить главное: злодей здесь — устройство игры, где человеческая жизнь — разменная монета.

Третья ловушка — воспринимать сказочный мотив как “красивую метафору” и не связывать его с событиями. В Jin-Roh сказка — это не украшение. Это инструкция, по которой система распределяет роли: волк, девочка, охотник, лес. Если держать это в голове, многие сцены начинают звучать иначе: разговоры становятся не бытовыми, а ритуальными; случайности — не случайностями; “простые встречи” — частью траектории, которую кто-то уже просчитал.

Четвёртая ловушка — ждать, что фильм объяснит всё словами. Он объясняет образами и последствиями. Взгляды, паузы, физическая дистанция между людьми, то, как персонаж держит руки, как смотрит в сторону, как долго молчит перед ответом — это здесь не актёрские “красоты”, а способ показать, что люди постоянно оценивают риск. Поэтому полезно смотреть в спокойном состоянии, без фона, не на скорости, и дать фильму работать своим ритмом.

И наконец, важное практическое наблюдение: Jin-Roh редко “влюбляет” с первой минуты. Он часто цепляет постфактум. После просмотра вы можете почувствовать не восторг, а тяжесть и пустоту — и именно это будет признаком, что фильм попал в цель. Это кино не про удовольствие, а про честность: оно заставляет признать, что иногда правильный поступок не спасает, а только делает боль более осмысленной. Если принять это как условие игры, Jin-Roh раскрывается гораздо глубже.

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!